Allet-Bellul Lilou, 06/03/2025

Aux origines de la sociologie : répondre à la pauvreté et à la crise sociale

Au XIXe siècle, la pauvreté absolue explose. Ce phénomène, que l’on appelle le paupérisme, touche massivement la classe ouvrière, qui s’enfonce dans la misère. Face à cette situation alarmante, les premières enquêtes sociales et monographies ouvrières voient le jour. Elles marquent l’émergence de la statistique en tant qu’outil de compréhension du social. À cette époque, la statistique s’impose comme une « science de l’État » (du mot anglais State).

Parmi les figures marquantes, Adolphe Quételet se distingue avec sa « statistique morale » (1848), dans laquelle il introduit le concept d’« Homme moyen ». En observant les régularités sociales, il cherche à comprendre les comportements humains de manière scientifique. Progressivement, la société cherche à résoudre la « question sociale » par une nouvelle morale laïque, fondée sur la science, en rupture avec les morales religieuses traditionnelles.

C’est dans ce contexte de crise sociale et de transformation intellectuelle que la sociologie naît comme une science. Elle émerge simultanément dans plusieurs pays entre 1870 et 1910 : en France, Allemagne, Angleterre et un peu plus tard aux États-Unis. En France, la question ouvrière pousse à réfléchir scientifiquement aux transformations sociales. Aux États-Unis, ce sont les vagues d’immigration en provenance d’Europe de l’Est et du Sud qui motivent les recherches.

Des hygiénistes, venus des domaines de la médecine et de la santé publique, produisent alors des rapports pour l’État afin de trouver des solutions concrètes. Contrairement aux économistes, ils défendent l’idée que l’économie ne peut pas tout expliquer. Ils mettent en avant l’importance des sciences humaines – la philosophie, le droit et l’histoire – pour comprendre les enjeux sociaux de leur époque.

Trois réponses sociologiques aux sociétés modernes

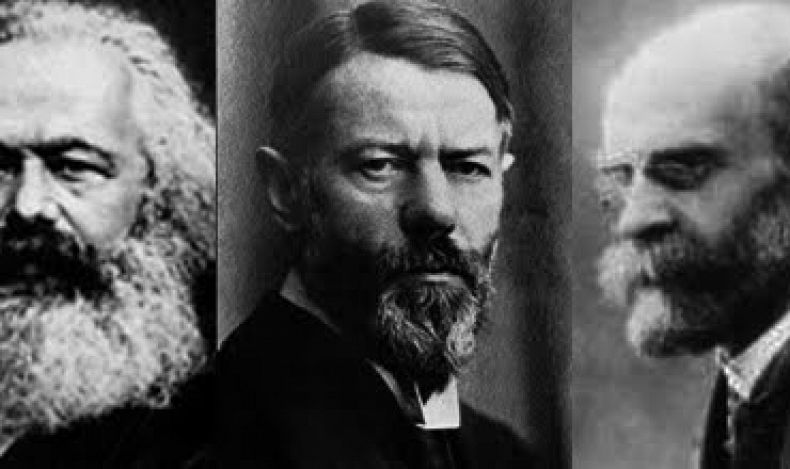

Face aux bouleversements des sociétés modernes, les fondateurs de la sociologie proposent trois grandes clés de lecture : la différentiation sociale, la rationalisation sociale et la reproduction sociale.

Émile Durkheim développe le concept de différentiation sociale. Il montre que si les sociétés modernes semblent moins unies que les sociétés traditionnelles, c’est en réalité la division des fonctions (travail, rôles sociaux) qui assure leur cohésion. Autrement dit, la diversité des rôles renforce l’interdépendance entre les individus.

Max Weber, de son côté, introduit la notion de rationalisation sociale. Il explique que les sociétés modernes reposent sur une rationalité instrumentale, héritée du capitalisme. Cette forme de pensée cherche à tout organiser, planifier et rendre efficace, ce qui permet à la société de fonctionner selon des règles de plus en plus prévisibles.

Karl Marx apporte une troisième lecture avec la reproduction sociale. Selon lui, même si le capitalisme promet la mobilité sociale, dans les faits, les classes sociales ont tendance à se reproduire d’une génération à l’autre. Ainsi, les inégalités structurelles perdurent malgré l’illusion du mérite individuel.

Ces trois perspectives offrent les bases des grands outils du raisonnement sociologique, résumés sous le sigle CCCD :

-

Critique : remettre en question ce que l’on croit savoir du monde social sans enquête.

-

Contextualisation et historicisation : toujours replacer les faits sociaux dans leur époque et leur cadre historique.

-

Comparaison : analyser un même phénomène dans différentes sociétés pour en identifier les régularités.

-

Dénaturalisation : rejeter l’idée que les choses sont « innées » ; tout est socialement construit.